>YouTubeでのご案内はこちら

ピアノは鍵盤から木を主体とした個々の部品が複雑にリンクしたアクションメカニズムを通してリモートコントロールで打弦する楽器ですが、それらの調整が新品時はもちろん納入後のメンテナンスでも省かれているので、高級ピアノを含めて大半のピアノが本来の性能を発揮していません。

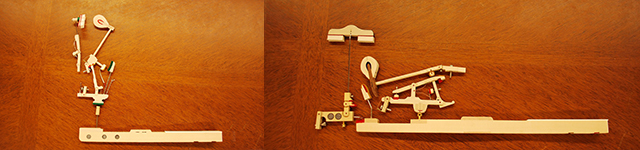

自然素材が複雑にリンクした鍵盤、アクション、ダンパー(左がUP、右がGP)

特にまだ指の力が弱いお子様がお弾きになるピアノは、安価、高級、メーカー選びを考える前に丁寧に調整されたピアノが絶対条件です。

所要時間のイメージ図

所要時間のイメージ図

普段よく使われるピアノの調律という言葉は、狭義の意味で調弦(張弦)して、全ての音の高さを正しく合わせることとして使われていますが、本来、広い意味での調律とは整調・調律・整音の3つの作業がセットになった作業のことです。

演奏者の指の細かい動きを、鍵盤を通してロスなく、正しく弦の最適な位置をハンマーで叩くように調整し、鍵盤からハンマーまでの動きを全鍵揃える調整

約230本の弦を引っ張り正しい音の高さに合わせる調整

弦を叩くハンマーフェルトの形状を整え、弦との噛み合わせや、針を刺して弾力を整え、全てのハンマーの音の硬さを揃える調整

◎以降のメンテナンス

◎以降のメンテナンス

※一度丁寧に調整されたピアノは、適切な環境下であれば整調と整音は微調整で済みますが、快適な性能を維持するには少なくとも半日のメンテナンス時間が必要です。ちなみにコンサートホールの場合は、毎回の調律とは別に年に1度は2日間(保守点検)の時間を使い整調と整音を行なうのが常です。

納品前に販売店で出荷調整(整調・調律・整音)を行ない、適切な空調管理下に設置されたピアノは、その後のメンテナンスでも演奏者のご要望に沿った整調・調律・整音を行なっていくと、購入後の数年で、まるでセミオーダー品のように、自分で誂えたような魅力的なピアノに仕上がっていきます。

浜松ピアノ店では独自に出荷調整を行っています。

ピアノの調律とメンテナンスについての詳しい解説

中古ピアノの場合は、今までのいろいろな癖がついていますので、リセットするために新品以上に時間をかけた調整が必要ですが、絶対販売額を安くする必要がある中古ピアノは、最低限の修理を除き、ほとんどの場合調整が省かれているので、持てる性能をほとんど出していないのではないでしょうか。

すでにお使いのピアノでも、一から丁寧に調整(整調・調律・整音)をしていくと、素晴らしいピアノに生まれ変わります。

調整・調律・整音の丁寧なメンテナンスで快適なピアノになることが体感できますし、以降の定期メンテナンスで徐々に演奏者のお好みのタッチと音色のピアノに仕上げていきます。

全国に1台しかないファツィオリのメンテナンスに行ってきました

アコースティックピアノは、メカニズムの部分に木材やフェルト・クロスといった自然素材を使用し、全体で8000個、アクション部分に使われている部品だけでも約6000個と云われています。

これらの部品を丁寧に調整して個々の部品がロスなく正確に効率的に動くように整調と整音してから、初めて音色が魅力的なるのはもちろん、鍵盤のタッチや音色の粒も均一になり、連打やトリルなどの速く細かい動きに対応でき、繊細なピアニッシモを出すことが出来る表現力豊かなピアノになります。その上で最終的に演奏者の好みのタッチや音色に仕上げていくのが調律の本来の姿です。

|

|

|

|

|

調律の狂いは誰でも容易にわかるものですが、十分な調整(整調と整音)の有無はビフォアー、アフターで比較試弾しなければ、その違いになかなか気がつかないものです。

ですから、たとえ同じピアノであっても、丁寧に調整して好みの音色とタッチに仕上げていくと、驚くほど快適なピアノに仕上がりますので自然に演奏時間が増えます。

メンテナンスを行なう調律師も、日頃から自身がピアノ演奏するピアノ愛好家の技術者が理想的です。

自らピアノ演奏を楽しむ調律師ならば、音色やタッチ・表現力には自ずと強い関心があるので、少しの不具合も放ってはおかないと思いますし、演奏者からの細かい希望も的確に伝わります。

調律は室温が上がると音程が下がり室温が下がると音程が上がるので、年間を通じ演奏時の室温(個人差がありますが24℃前後)に保っておくと調律はほとんど狂いません、さらに調律をしてもらう際は必ず演奏する時の室温(24℃)にしてから調律をしてもらう必要があります。

ピアノの調律と温度の関係

定期のメンテナンスは一律半年に1回か1年に1回かということではなくて、音程が狂って気持ちが悪い、弾き難くなった、音色が悪くなった等を感じた時がメンテナンスの時期です。

ピアノ部屋の湿度は一般に50~60%とされていますが、良い響きを考慮すると少し乾燥気味の45%位と考えられます。

高湿度や過乾燥では調整も不具合が生じますし、最悪は響板割れや響棒の剥がれになり、そうなるとピアノ1台分ほどの修理費用になるので注意が必要です。

|

国産の1980年製ピアノ、響板の小さな割れからか雑音が発生 |

響棒の剥がれからも雑音が発生 |

部屋の空調管理の大切を考えると除湿器と加湿機は必需品になりますが、日常のことなのでなるべく手間のかからないものがお薦めです。

参考までに弊社が使っている除湿器と加湿機をご紹介しますが、住宅事情やお部屋、設置環境等に合わせて最適なものをお選びください。

MITSUBISHI 除湿器

[MJ-180KX-W]4万円前後

湿度設定が可能なところが〇です。

ナカトミ スチームファン式加湿器

[SFH-12]2万円前後

メンテナンスが容易なのが〇です。

ピアノ選びで後悔しないために

特にピアノのタッチ、音色、表現力等の性能を大切にお考えの方を対象に、オリジナルの参考資料・冊子、DVDの2点を無料進呈します。

筆者:植田 信五

株式会社浜松ピアノ 代表取締役社長