[ ]関西出張メンテナンス

先々週に続き先週末も2泊3日で関西出張メンテナンスに行ってきました。

初日目は滋賀県大津市に納品したフォイリッヒ

杉の木の天井と床、そして漆喰の壁という設置場所で十分なほどよく響いていました。新品のピアノと新しい環境ということもあり設置後まだ2ヶ月でピアノ内部の変化が多くありましたが、空調管理と繰り返しのメンテナンスで次第に落ち着いてくると思います。

2日目の午前中は京都府宇治市のペトロフP118c1

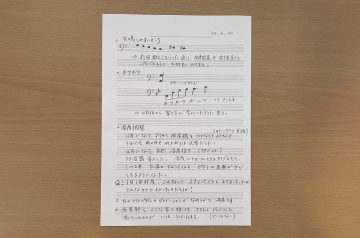

作業前に気になるところのメモ書きを見せていただきました。このようにメモしていただけると作業がとてもはかどるだけでなく年間の変化の傾向も確認することができます。

空調管理もこまめにしていただいていたこともあり大きな変化がなく最小限の調整で済みました。

午後は兵庫県西宮市のディアパソンDR-300 prime

このピアノは特注で外装のウォルナット艶消しに鍵盤が象牙白鍵・本黒檀黒鍵仕様になっています。

今回久しぶりのメンテナンス(約1年10ヶ月ぶり)ということもあり、ピッチの低下(音が全体的に下がっている状態のこと)や内部アクションと鍵盤のクロスの膨張がありレスポンスが遅い状態になっていました。

最終日3日目は京都府宮津市のスタインウェイBモデル

「中音域の響きを豊かにしてほしい。ペダルを軽くして欲しい。」

とのご要望でした。

鍵盤の下の掃除から金属パーツのチェックと磨き直し、そしてアクションの調整。中音域の響きの低下の原因は整調(鍵盤アクションの調整)の乱れ、中でも棚板と筬(鍵盤フレーム)の間に隙間が出来ていた(浮いている状態)ことが一番の原因でした。

ダンパーペダルは写真を撮り忘れましたが、天秤の部分のスプリング(コイルバネ)とリフティングレール(ダンパーを一斉に持ち上げるレール)に付いているスプリング(コイルバネ)を入れ替えして軽くしました。両方共同じ径ですがリフティングレールのバネの方が細くなっているため圧力が少ないので、それをダンパーペダルの一番圧がかかる部分と入れ替えることで軽くなりました。

スタインウェイのダンパーペダルは重いとよく指摘されます。以前スタインウェイのハンブルグ工場に研修で行った時にもこの話題になり、どうやら日本だけでなく海外でも同じ指摘を受けるそうで、工場の技術者いわく既にダンパーペダルを軽く改良(?)したと言っていました。全機種かどうかは分かりませんが、おそらくこのコイルスプリングを変えたのではないかと推測しています。個人的にはこのコイルスプリングをリフティングレールについている物と同じ物を付けた方が踏みやすいような気がします。

2台目はヤマハアップライトの修理です。

バットフレンジのコード(紐)が茶色になって切れていたので、普段は持ち帰ってする修理ですが遠方ということもあり現地で作業しました。このコードは連打する上で欠かせないコードなので貼り替え必須ですが、ヤマハアップライトの修理では定番の修理です。

このような古いコード(紐)をアルコールで接着を溶かして刮ぎ取ります。

新しいコードを付けて接着剤を乾かして組み立てました。

今回は時間の関係でこの修理のみになりましたが、次回はハンマーの整形やポジション・噛み合わせの調整を行なう予定です。

あっという間の3日間でしたが、F様・U様・Y様・H様お世話になりありがとうございました。

0120-174-016

0120-174-016