[ ]一通りの調整には15時間以上必要です。

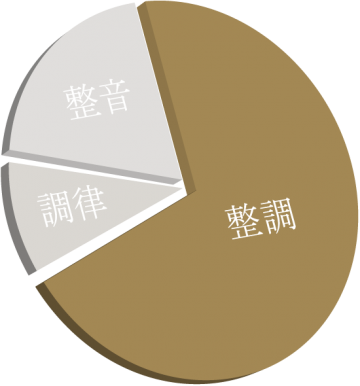

新品のピアノでも納品前に販売店がやるべき出荷調整の作業時間は、整調だけで15時間以上必要ですが、調律にかかる時間は1時間少々、整音は2時間以上になります。

YOU TUBEでもご案内しています

手間(コスト)がかかるので大概のピアノは整調(調整)が省かれています。

作業時間のイメージ図

①調律

調律に必要な作業時間は1時間~1時間半(音程を合わせる作業)

②整音

整音に必要は作業時間は2時間以上(音色の粒を最適に揃える作業)

③整調(調整)

整調に必要な作業時間は15時間以上

整調(調整)とは演奏者の指の細かい動きを、鍵盤を通してロスなく、正しく弦の最適な位置をハンマーで叩くように調整し、鍵盤からハンマーまでの動きを全鍵揃える作業です。

調整(整調)の作業内容は以下の通りです

・ネジ締め(アクション・キーフレーム・本体)

・鍵盤(バランス・フロントキーピン)磨き

・鍵盤(バランス・フロントホール)調整

・棚板調整

・鍵盤(白鍵・黒鍵)高さ調整

・弦合わせ(走り・ねじれ・間隔)調整

・サポート合わせ調整

・バックチェック合わせ調整

・ジャック位置(前後・高さ)調整

・鍵盤深さ(沈み量)調整

・ハンマー接近調整

・ハンマードロップ調整

・打弦距離調整

・ハンマーストップ調整

・レペティションスプリング調整

・シフトストップネジ調整

・ダンパーかかり(始動)調整

・ダンパー総あげ調整

・ダンパーストップレール調整

・ソステヌートロッド調整

・各ペダル調整(踏み込み量・遊び)

現状では高級ピアノを含め大半のピアノは手間がかかる整調作業が省かれていますが、丁寧な整調の有無で同型のピアノでも性能(タッチ、音色、表現力)が大きく向上します。

弊社独自の出荷調整を動画でご紹介していますので、ぜひご覧ください。

ピアノの性能を大切にお考えの方に3点の資料を無料進呈しています。

無料資料の詳しいご案内はこちらから

0120-174-016

0120-174-016