[ ]スタインウェイセミコンの定期メンテナンス

今日は某大学ホールにお伺いしました。

明日に催しがあるため事前メンテナンスです。

ホールに入るとひんやり涼しく、当日と同じ空調にしていただいてとても助かりました。

ピアノはスタインウェイCモデル、2番目に大きいセミコンです。

オールカバーを外して屋根を開けてみると・・・むわっと熱気が。

内部の温度を測ってみると32℃。

室内温度と差があり、すぐに調律はできないので、

1時間以上馴染ませ(冷やす)てる間に、整調します。

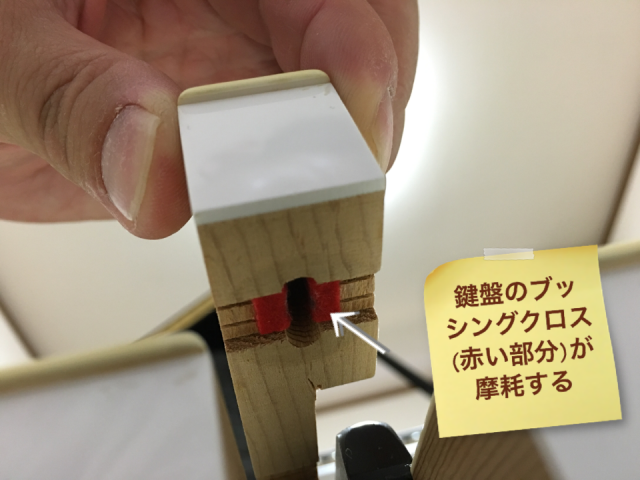

鍵盤を外して掃除から。

鍵盤の真下のクッション(バランスパンチングクロス)に

髪の毛が1本のっかっていました。

たかが髪の毛1本と思うかもしれませんが、

これで鍵盤の高さが随分と変わってしまうのです。

人間の髪の毛の太さは約0.06〜0.1mmですが、

鍵盤の高さを調整する際に、鍵盤の下に挟む

紙の厚みは一番薄くて0.03mmを使います。

髪の毛よりも薄い紙で調整しているので、

髪の毛のような太い物がのっかってるとその鍵盤は高くなってしまいます。

最初に鍵盤下を掃除する目的はこのためです。

鍵盤の奥についているキャプスタンスクリュー、

前回磨いて今回はまだピカピカでした。

次にアクションをつけて本体に入れ、棚板調整です。

鍵盤からのパワーをロスなく弦まで伝えるために、

鍵盤フレームと本体の棚板を隙間なく密着させる作業です。

鍵盤フレームの裏にはこのような丸いボタン(ベッティングスクリュー)があります。

上からみると棒状のものになっていて、これを回して出したり引っ込めたりして調整します。

棚板と鍵盤フレームが浮いてるか密着しているかは、

真ん中部分を指で叩いて音を聴いて判断します。

実際の作業はこんな感じです。

次は鍵盤の両サイドについている拍子木の圧力の調整です。

鍵盤の手前側の木の部分を叩いて、浮いていないか音を聴きます。

これが一番右端が浮いている音です(動画)

トントントン・・・コン!

音が違うのが分かりましたか?これが浮いてる音です。

浮いているとパワー漏れするので、拍子木の金具で調整します。

調整後、他のところと同じ音になりました。

左手の親指で軽く持ち上げた時はコン!と

浮いた時の音になるよう圧力をかけすぎないよう微調整します。

圧力がかかり過ぎると、一番左のシフトペダルを踏む時に

ブレーキがかかり重くなるので慎重に調整が必要です。

次はアクション調整です。

ハンマーの間隔、弦へのポジションチェック。今回良好でした。

連打にかかせないジャック前後・高さ調整。

そのジャックの動くタイミングを揃えるハンマー接近調整とドロップ調整。

全てのハンマーが打弦後、15mmでストップするように調整。

最後にハンマーが持ち上がる速度を調整するスプリング調整。

ピアニッシモや同音連打するためにはには欠かせません。

調整後はこんな感じです

作業を初めて2時間程経過、

ピアノの内部温度は26℃まで下がりました。そろそろ調律が出来ます。

49A=442Hzに調律。

調律後、硬い音のハンマーに少しだけ針を入れてほぐしました。

鍵盤蓋やその他パネルをして雑音チェックです。

譜面板の蝶番に共鳴していたので確認してみるとネジが緩んでいました。

外装を磨いて作業完了です。

明日は気持ち良く弾いていただけると嬉しいです。

0120-174-016

0120-174-016