[ ]サイレント(消音)ピアノは極力避けたい

サイレントピアノを避けたい理由

サイレントピアノの最大のデメリットは、構造上、通常のピアノよりアクションの設定を変える必要(ハンマーの接近を通常より広く取る)があるので、消音を使わず普通にピアノを弾いた時に、連打が難しくタッチも重くなり、音もぼやけた感じになることです。

さらに通常はハンマーで弦を叩き音を出すのですが、消音時はハンマーシャンク(ハンマーの取り付け棒)でフェルトを叩くのでタッチに違和感があると思います。

そのようなサイレントピアノ(消音ユニット)ならではのデメリットがありますので、最後の手段としてサイレントピアノを考えた方が良いと思います。

サイレントピアノの仕組み

サイレントピアノはアコスティックピアノに電子ピアノを内蔵して、消音時は電子ピアノの音をヘッドホーンか外部スピーカーで聞く仕組みです。

その仕組みを、展示中のヤマハのサイレントピアノ(中古品)を使って少しご説明させて頂きます。

消音ユニットは大きく2つのものが組み込まれています。

①鍵盤の下に設置されたセンサー

このセンサーにより、鍵盤がどのくらいの強さ(速さ)で弾かれたかを感知し、強く弾かれた場合はそれだけアンプの音量が大きくなり、演奏者はそのアンプの音をヘッドホーンで聞くことになります。

②ハンマーシャンク(棒)部で強制的に打弦を止める

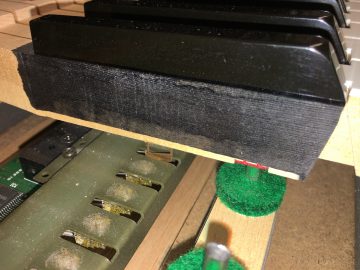

そのままではハンマーで弦を叩いてピアノが鳴りますので、ハンマーが弦を叩く前に、金属のバーにフェルトを貼ったものでシャンク部分(ハンマーを取り付けている棒)を強制的に止め弦を叩かないようにします。つまりハンマーではなくフェルトをシャンク(棒)で叩くことになり、ハンマーが弦を叩かないのでタッチに違和感があります。

上から見たものですが、金属バーがシャンク(ハンマーの取りつけ棒)のストッパーになり、消音時にはハンマーが弦を叩かないように(ピアノの音がしないように)ストッパーで強制的に止めます。

上からの写真ですが、金属のバー(ストッパー)にフェルト状のものが貼られて、消音時のシャンクの衝撃を緩和しています。

グランドピアノ用のサイレントの仕組み

上手くご説明ができたか分かりませんが、消音ユニットの原理はこんな感じです。

つまり消音時の演奏は内蔵のアンプから電子音のピアノの音が、鍵盤を強く叩けば大きな音で、弱く叩けば小さな音で、ヘッドホーンから聞こえてきます、つまり生ピアノにデジタルピアノを内蔵した感じになります。

トランスアコスティックピアノとは

サイレントピアノは通常ヘッドホーンか外部スピーカーでピアノの電子音を聴きますが、トランスアコスティックピアノの場合はスピーカーの代わりにピアノの響板を鳴らすようにしているので、それ以外は通常のサイレントピアノと同じです。

最新の消音ピアノのユニットはかなり改良されている物もあります

ハンマーシャンクを止めるミュートバーのクッションフェルトが新素材に改良されたり、最大の問題点の接近、これは鍵盤をゆっくり押していくとハンマーが弦に当たる寸前に戻ってきてこれを接近と呼びます、通常は1mmから2mmにセッティングしますが、最新のものは接近が通常プラス1mm程度で可能なものもできています、これだと通常演奏時もほとんんど違和感がなくなります。

ピアノ消音ユニット

ピアノの性能(タッチ、音色、表現力)を大切にお考えの方に

弊社作成の資料を無料進呈しています

弦楽器や他の楽器と違うピアノならではの特殊性をご理解頂くためのもので、一旦ピアノの特殊性をご理解頂くとピアノという楽器に対する概念や対処も大きく変わり、これまで以上にピアノと良い関係が築けます。 資料をご覧になった方の感想

浜松ピアノ店代表 植田信五 筆者プロフィール

ネット上では公開できない業界の矛盾店や裏話を満載

全44ページのピアノ選びの新しいバイブルです DVD付

0120-174-016

0120-174-016