[ ]快適なピアノ=基本性能+丁寧な調整+音響

弾いて気持ちが良いピアノは、ピアノの基本性能と丁寧な調整、部屋の音響で決まります。

弾いて気持が良いピアノを考えた場合は、3つの要素を満たす必要があります。

ピアノの基本性能+丁寧な調整+部屋の音響という3つの要素を高いレベルで満たす必要があり、さらに現実にはご近所の迷惑にならないように防音の配慮も必要になりますし、それを維持するためには部屋の温度と湿度管理も重要になります。

都内南麻布のマンション、現在、防音と音響の工事中

3つの要素を満たす都内港区のファツィオリジャパンのショールーム

舞台の反響板、客席まで快適な音を飛ばすために必需品

3つの要素はどれも外せないものばかりですが、予算面で考えると、ピアノ代金と部屋の音響と防音は高額ですが、一番安価なのが丁寧な調整(整調・調律・整音)となります。

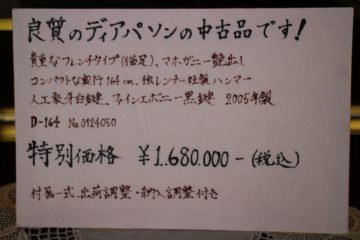

納入前の出荷調整(整調・調律・整音)と納入後の丁寧な調整が不可欠です

予算配分としては、ご予算に応じたお気に入りのピアノを購入して、これに丁寧な調整を施しご自身で温度・湿度(加湿器と除湿機を併用)すれば、満足度の高いピアノライフの持続が可能なように思います。

ピアノの選び方とその問題点

ピアノの防音対策

ピアノの調律とメンテナンス

ピアノの性能を大切にお考えの方に、下記の資料2点を無料進呈しています。

グランドピアノの3日間の出荷調整作業を動画でお見せしていますが、丁寧な調整でいかなるピアノであれ性能が大幅に向上することがご理解頂けます。DVD全24分

0120-174-016

0120-174-016