[ ]ウェンドル&ラングAU-118出荷調整

都内墨田区に納品予定のウェンドル&ラングAU-118が先日入荷しました。

出荷調整を行いましたので作業内容をご紹介します。

調整前に状態と弾き心地を確認。

弦を叩くハンマーの位置が真ん中よりズレているのが見えるかと思います。もしこの状態で使っていくとこのズレたままのポジションで弦の型(溝)がついていきます。これをリセットする為には削るしかないため無駄に消耗しますので、最初(新品)の段階で正しい位置に合わせる必要があります。

弾き心地は・・・鍵盤をppで押し下げた時に指先に3回程コツンという跳ね返る感触があり、部品が噛み合うタイミングが合ってないetc・・・

音色も中高音がまるでチェンバロみたいな硬い音に加え伸びが有るところと無いところがあり、低音部は数鍵ぼんやりとした芯のない音色になってました。

さて、これが出荷調整によってどう変わるのか完成が楽しみです。

チューニングピンを全て磨きます。新品と言えど日に日に汚れてくるのでリセットです。

駒から弦が浮いてないか真鍮棒で軽く叩いていき確認します。一本唸り(通常は発生しない一本弦だけの唸り)がある場合これでほとんどが改善されます。

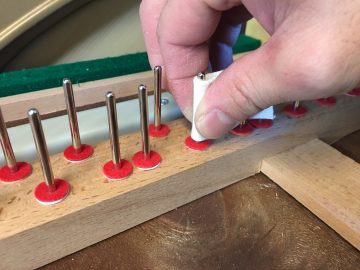

鍵盤を外して鍵盤の支えの金属パーツ(バランスキーピン:1枚目、フロントキーピン:2枚目)を磨いてマックルーブでコーティングします。

フロントキーピンの向きを全て同じ方向に揃えます。

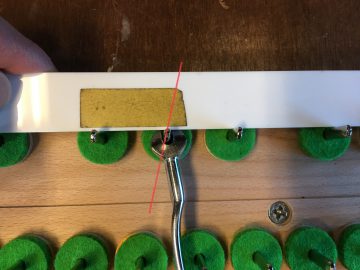

バランスキーピンも定規を当てるとほらこんなに位置が違います。これも上下させて揃えます。

鍵盤側にはフロント・バランスキーピンが納まるホール(穴)側に付いているブッシングクロス(赤いクロス)にテフロンパウダーを擦り込みます。これによってキーピンとの摩擦抵抗を減らし滑りも良くなるためクロスの摩耗が軽減でき長持ちします。

鍵盤を納め鍵盤の先端を持ち左右に振って1mmの遊びが必要ですが、今回の場合は全て3mm以上あったので、フロント(手前)側のクロスの隙間を狭く修正しました(針をさして調整しました)

この遊び量は、この先に出てくる「ある調整」で重要になってきます。

ハンマーも進行方向、間隔、ポジションを調整(弦合わせ調整)

全て弦のど真ん中に当たるようになりました。

鏡を使いジャックが左右にズレていないか確認後、ズレているものは後ろからネジを緩めてノリ紙という数種類の厚みの紙を挟んでポジション調整します。

次に鍵盤高さの調整ですが、その前に一度、鍵盤の奥に付いているキャプスタンスクリューを回して上下させ、丸印のジャックという部品の頭に隙間がないように調整します(鍵盤がパカパカ浮き沈みするので)

鍵盤の高さを平らな定規を鍵盤の上面に乗せて確認すると、隙間があったり傾いたりと。

バランスキーピンを左右に動かすことによって鍵盤の傾きを調整します。まずはひたすらこの傾き調整です。

傾きが整ったら次は高さの調整です。

いくつか高さの基準を測定して合わせ、その基準の高さに合わせていきつつ隣同士の高さが揃うように鍵盤の下にあるドーナツ状の赤いクロスに加え数種類の厚みの紙を抜き足しして揃えます。

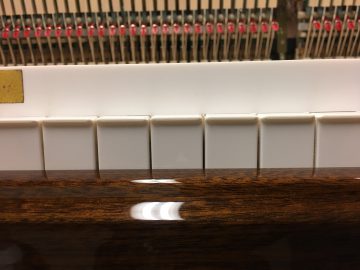

こんな感じで高さが揃いました。

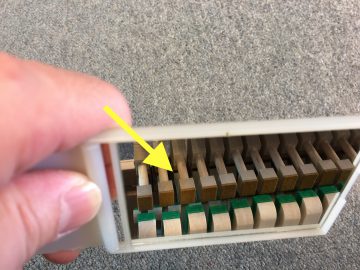

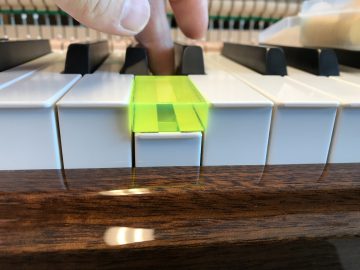

次は白鍵の間隔を合わせます。矢印の部分が広くなってるのが見えますね。

このフロントキーピンを左右に動かして鍵盤の間隔を合わせます。

この時、先程鍵盤を左右に振った時の遊びの量の調整をしましたが、先程の様に遊び量が多ければ(3mm以上ありましたね)弾く度に間隔が変わり永遠と揃わないので、最小限の遊び量に調整したわけです。

次に黒鍵も同様に完成した白鍵に合わせて間隔やポジションを調整して高さを合わせます。

最後に目視で鍵盤の高さを確認します。

先程の鍵盤の奥にあるキャプスタンスクリューを回してジャックという部品の頭の隙間の調整を再度行い、次はそのジャックという部品が鍵盤を押し下げた時に手前に抜ける(脱進する)タイミングを合わせます。

ハンマーが弦に近づいた時にジャックが手前に抜けると同時にハンマーが弦のそばでポコンと戻ります。この隙間を見ながらタイミングを全て88鍵分揃えていきます。

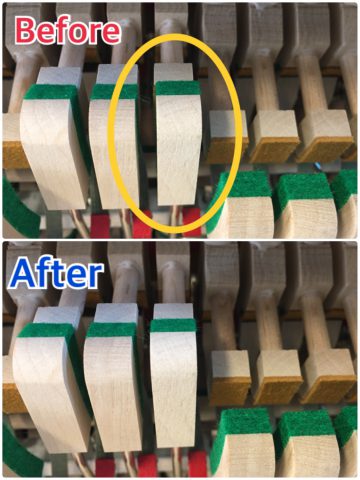

丸印で囲まれた部分に注目してみると、緑のクッションが付いている部品(バックチェック)が少し右にズレて噛み合ってるのが見えると思います。

ワイヤーを曲げて真ん中で噛み合うように且つ平行になるように全て調整します。

白鍵を全て10mmの量で沈むように調整します。

鍵盤の下にあるドーナツ状の緑のクッションに加え数種類の厚みの紙を抜き足しして一個一個計測して調整します。この深さ(沈む量)が不揃いだと音量や音色だけでなく弾き心地も不揃いになります。

鍵盤をmf(メゾフォルテ)くらいで押し下げた時のハンマーと弦との隙間を調整します。最初に弾いた時に指にコツンと感じたのは、この量が広過ぎて先程のバックチェックが噛み合うタイミングが合っていないためでした。

適正な量に全て揃えて初めて心地良いタッチ感が生まれます。

黒鍵の深さの調整もここで合わせて調整します。

赤いチップが付いているブライドルワイヤーもそれぞれ間隔や上下も一直線になるようにワイヤーを曲げて揃えます。

右のダンパーペダルをゆっくり踏み込んだ時のダンパー(弦の振動を止める白いフェルト)がそれぞれ一斉に動き始めるか確認します。これは結構いい感じに揃っていたので微調整で済みました。

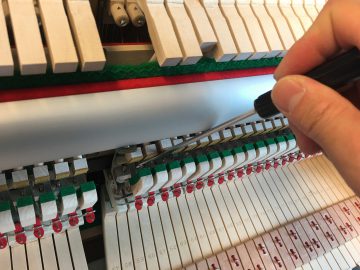

絶対に写真では分かりづらいと思いますが、アクションの背中には小さなスプーンがついています。これを専用工具を手前側から差し込み、感覚で見えないスプーンに掛けて、鍵盤が沈む約半分のところでダンパーが動き始めるようにタイミングを調整します。見えづらくてすみません。

調律をピッチ442Hzで合わせます。

ダンパーを解除し(踏んだまま)ハンマーを弦に当てて三本の弦に同時に当たっているか一本ずつ弾いて(はじいて)音の長さを聴きます。

これは一番右の弦が最初に当たっていたので同時に当たるようにハンマーの先端右だけを軽くペーパーヤスリで落とし同時に当たるように何度も繰り返し確認&調整します。最低音の一本弦以外の複数ある弦を全て確認して調整します。これで最初に弾いた時のぼんやりして芯のない音色が改善されました。

ハンマーの先端部分がカチカチに硬かったので弦溝の間と肩の部分に軽く針を入れ、音を確認しながらハンマーを解していきました。そして再度先程の複数の弦に同時に当たるように再調整しました(針を入れるとハンマーが膨張するので)

これで最初に弾いた時のチェンバロみたいな音色が改善されました。

全体的に少し硬めの音色で揃えていますが、最終的には納品先の部屋に設置して音色の好みをユーザー様のお好みに合わせて調整できます。

鍵盤押さえを取り付け鍵盤を持ち上げて突っ張っていないか確認します。

中音部だけ少し量が少なかったので受けのナットを下げました。

固定ネジを付けて再度確認します。

パネルをして最後に雑音チェックをします。

ペダルを踏むと下パネルの塗装面と受けのクロスが擦れる音が結構してたので、テフロンパウダーをクロスに擦り込んでほとんど聴こえなくなりました。

ようやく完成です。

最初の印象と全く別物のように激変しました。

長らくお待たせしました、もうすぐ納品です。喜んでいただけると嬉しいです。

※何日かに分けて作業をしていて本当はもっと細かい作業をしていますが、セルフで作業しながらの写真撮影に限界があり全部撮りきれてないのもありましたが、また別の機会でご紹介したいと思います。

0120-174-016

0120-174-016