[ ]NHK駅・空港・街角ピアノを観て感じたこと

日本と大きく違うところは、クラシックはむしろ少数派で、ピアノを独学で学んだり、弾き語りでオリジナル曲を歌ったり、思い出の映画音楽を思いを込めて弾いたりで、上手い下手は別にして皆さん、ピアノが大好きということがヒシヒシと感じらることです。

特に印象深かったものをご紹介します

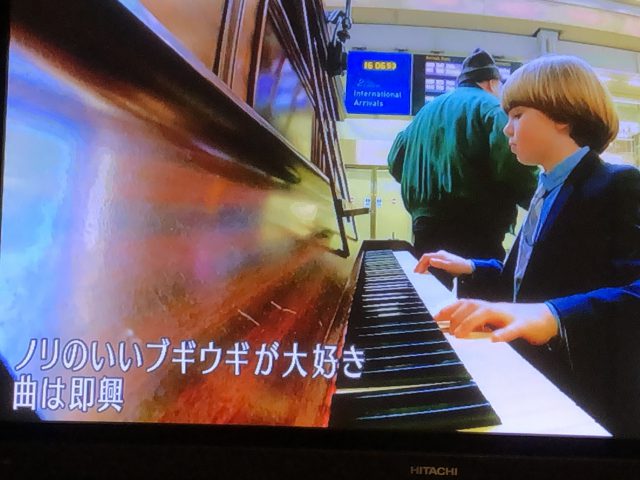

8歳で即興でブギウギを弾く子供、誰が手ほどきしたのかな?

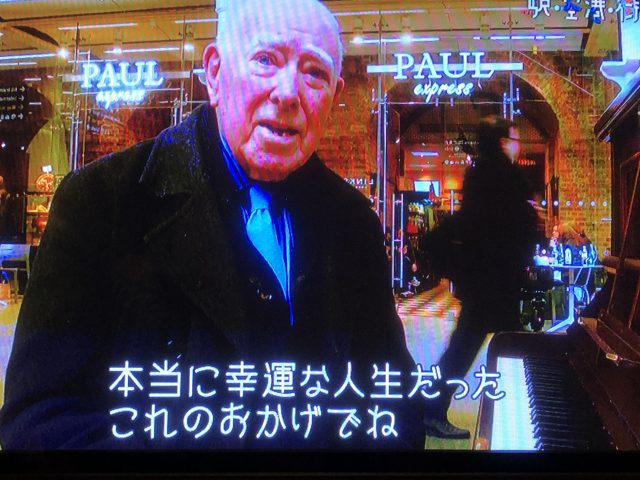

ピアノのお蔭で幸運な人生だったという花屋?をしていた92歳のご老人

確かに音楽は世界共通の言語ですね

ピアノの性能を大切にお考えの方に3点の資料を無料進呈しています。

無料資料の詳しいご案内はこちらから

0120-174-016

0120-174-016