[ ]最近の中古ピアノの事情

日本の中古ピアノの大半が中国に輸出され続け、今ではもう国内にはめぼしい中古ピアノは少なくなっており、その中古ピアノもファーストユーザーからのものはむしろ少なく、古い中古品が何度も再販されて使われたピアノも多く、消耗部品の寿命が心配なピアノが多いのが実情です。※ピアノの消耗部品はハンマーやフェルト類、弦です。

1Fショールームに展示中の内外装をリニュアルした中古ピアノ

同じメーカーの同じピアノでも、新品以上に良いと悪いの性能差が出るのが中古ピアノの特徴です。

古いピアノを本来の性能を甦らせるには、目に見える外装の修理や磨きは勿論ですが、内部の錆び落としから始め、部品の修理や消耗部品の交換も必要ですし、それまでの環境や前のユーザーの癖がついているので、新品以上に丁寧な整調や整音が必要ですので、古いピアノにそれなりの性能を期すると、その分コストがかかります。

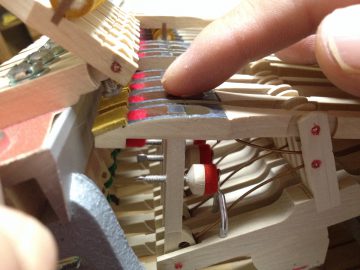

鍵盤下のピン(バランスキーピン・フロントキーピン)磨き

隣同士の鍵盤の深さを統一しないと音量や弾き心地も揃いません

連打する上でかかせないフレンジコード(白いヒモ)も新品に交換

ここでご紹介した以上に、新品に比べて調整作業に入る前の準備に手間がかかります。

きちんとした性能を出そうとすると手間がかかる中古ピアノですが、展示即売会やネット等で安売りされる中古ピアノは、最初からコスト的な制約が強いので、最低限のクリーニングと修理だけで済まされているものが大半になります。

このような中古ピアノは、故障はしないまでも、弾き難く音色や響きが劣り、さらに消耗品の寿命も心配な中古ピアノになりますが、現状では中古ピアノを購入される大半の方がピアノ未経験者なので、性能的には余程のことがない限りクレームにはなりません。

しかし上達してきて音色、響き、タッチ、表現力等の違いが少しでもわかるようになってくると当然不満が出てきますので、それらの性能回復のために新たな再投資(効率が悪いので割高になる)が必要になります。

ですので同じ中古ピアノでも、最初からある程度のコストと時間をかけて部品交換や調整すれば、俗に云うバーゲン価格にはなりませんが、長期的にも快適な性能を発揮するピアノに仕上がります。

中古ピアノのメリット・デメリット

当店でピアノを選ぶメリット

0120-174-016

0120-174-016