[ ]フィリピンへの輸出業者が中古ピアノ買い取りで弊社へ

フィリピンに毎月30本ほどの大型コンテナで輸出しているという元気の良い輸出業者さんが中古ピアノが欲しいと大阪から訪ねてこられました。

日本からフィリピンに何を輸出されているんですか?とお聞きしたところ、日本の古い家具等を輸出しているのだそうです。

さらに詳しくお聞きすると、日本の古い家具というのは、お年寄りが亡くなられた後に家に残された家具類を無料でお引き取りをして、それをフィリピンに輸出されているそうです。

日本人が使っていた家具ということでイメージが良くで現地の専門店で人気なのだそうですが、現地の要望でピアノも欲しいということで、安い中古ピアノを譲って欲しいとのことで弊社を訪ねて来られたわけです。

弊社の中古ピアノコーナー

今の中古ピアノは、中国への輸出がメインで国内は品不足でフィリピンまで回す余裕がないこと、また家具と違い、ピアノは内部の木製のメカニズムが複雑なので高温多湿のフィリピンに持っていくとトラブル続出になるというお話をさせていただきました。

高齢化社会になって、これから引き取り手がない古い家具がますます増えてくると思いますが、東南アジアに持っていくとお金になると云うことを初めて知りました。

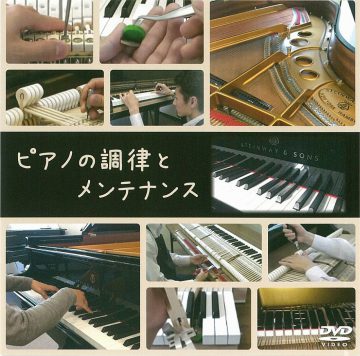

不要・中古ピアノの買い取り

ピアノの寿命

ピアノの性能を大切にお考えの方に3点の資料を無料進呈しています。

無料資料の詳しいご案内はこちらから

0120-174-016

0120-174-016