[ ]小さなお手伝いさん

2日目の朝は山口県光市で定期メンテナンスでした。

ピアノはペトロフP194 ウォルナット艶出し、象牙黒檀の特別仕様(現在は、象牙や黒檀を貼れる技術者がごく少数になっているので、短期の貼り替え修理が厳しくなっています)

ご夫婦で使用されています。

まずは鍵盤下の掃除から

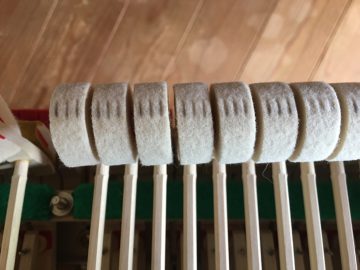

薄い紙(のり紙)を挟んでハンマーの進行方向を調整するハンマーの走り調整

ハンマーの頂点に付いた弦の溝が、少し深くなってきているので、圧縮された溝をブラシでかき出して修復しました。

きれいに修復できました。

ハンマーの形状をリセットしたので、弦との噛み合わせ(3本の弦が同時に当たるように)再度調整。

これにより弦に触れた瞬間の発音が全く変わります。

午後は山口市で定期メンテナンスです。

ピアノはディアパソンDR-300

音楽好きなご主人のこだわりの音楽ルーム。ピアノのメインは小学生のKくんです。

作業を始めていると、Kくんがそばに来て興味津々そうだったので、

一緒に作業をしました。

鍵盤を外して掃除機をかけてもらいました。

最初は鍵盤一つ外すのに一苦労だったのが、2本、3本・・・と進めていくうちにスムーズに出来てきて、気付いたら5本一気に外していました。

共同作業(笑)

ここからはKくんがカメラマンです。

素晴らしいカメラアングルです。とても小学生が撮影したようには思えません。

Kくんありがとう。クワガタが採れる場所もグーグルマップで丁寧に教えてくれてありがとう(笑)

最後に試弾して笑顔をもらいました。

広島県広島市Yさま、山口県光市Hさま、山口市Sさま、ありがとうございました。

0120-174-016

0120-174-016