[ ]ディアパソンDG166入荷しました

新品ディアパソンDG166が先週末に入荷しました。

このピアノは既に納品が決まっているので、これから2〜3日かけて出荷調整を始めます。

こちらが入荷したばかりの状態です。

>>>出荷調整の重要性

新品ディアパソンDG166が先週末に入荷しました。

このピアノは既に納品が決まっているので、これから2〜3日かけて出荷調整を始めます。

こちらが入荷したばかりの状態です。

>>>出荷調整の重要性

ピアノ講師の自宅のヤマハグランドピアノが不調なので直して欲しいというご依頼を受けました。

一通り全体の調整ということで2日(16時間)コースで調整しますが、丸一日空いている日がないということでしたので、4時間コースを4日に分けて行うことになりました。今回は3日目の4時間の作業内容です。

ピアノ4時間×4日調整コース 初日

ピアノ4時間調整×4日コース 2日目

アクションの中心部の調整です。

「ジャック」という部品の位置の調整です。この部品の調整がきちんとされていないと連打が出にくくなったり強弱もつけにくくなったりと、ハンマーを間接的に操作してくれる部品です。

(詳しく知りたい方はこちらの→動画で解説してます)

次は先ほどのジャックという部品をハンマーを操作した後に抜けさせるタイミングをそろえる調整で、弦とハンマーの隙間の量を見て調整します(ハンマー接近調整)。

ライトを使うと細かく見れるのでいつも使用しています。

(詳しく知りたい方はこちらの→動画で解説してます)

次はハンマー接近調整の後のハンマーの下がる量を調整します(ハンマードロップ調整)。

最初のジャックという部品を素早く元の位置に戻すことによって2度目の音を素早く出すためにも必要なポジション調整です。

(詳しく知りたい方はこちらの→動画で解説してます)

次は弦とハンマーの距離を調整するストローク(打弦距離)調整です。

鍵盤の沈む量に対するハンマーの運動量の調整で、凸凹になっているハンマーの並びも含め等距離に揃えていきます。

(詳しく知りたい方はこちらの→動画で解説してます)

次は黒鍵の深さ(沈む量)の調整です。

アクション運動量の調整までが決まったら白鍵の運動量を基準に黒鍵に反映させていきます。

これは目でも耳でもなく指から伝わる感覚だけを頼りに調整していきます。

次は打弦後のハンマーの静止位置の調整(ハンマーストップ調整)です。

この距離が広すぎたり狭すぎたりするとダイナミックなff(フォルテッシモ)やpp(ピアニシモ)が出しにくくなるので、タイミングよく素早くハンマーをキャッチするように距離を隣同士揃えて調整します。距離がそれぞれ違うのが写真から見ても分かると思います。

(詳しく知りたい方はこちらの→動画で解説してます。

揃った状態です。見やすいようにアクションから出してますが、最終的にはアクションをピアノ中に入れて距離を見て微調整していきます。

次は2度目の音を素早く出すための調整です。

グランドピアノには素早く連打が出来るための「レペティション」という機構が備わっています。これはジャックという部品を素早く元の位置に戻すことによって2度目の音をより速く発音することができます。

スプリングを引っ張ったり下げて緩めたりと、強すぎず弱すぎずに目で見て感覚で調整します。

(詳しく知りたい方はこちらの→動画で解説してます)

鍵盤とアクション調整が終わったので49A=442Hzに調律します。

本日3日目のメニューは、

①ジャック前後調整

②ジャック高さ調整

③ハンマー接近調整

④ハンマードロップ調整

⑤打弦距離調整

⑥黒鍵深さ調整

⑦ハンマーストップ調整

⑧レペティションスプリング調整

⑨調律でした。

続きは火曜日、ダンパー調整と整音を行なう予定です。

>>ピアノのコンディションを良くするために必要なこと

①全体の調整 ②空調管理

ピアノ講師の自宅のヤマハグランドピアノが不調なので直して欲しいというご依頼を受けました。

一通り全体の調整ということで2日(16時間)コースで調整しますが、丸一日空いている日がないということでしたので、4時間コースを4日に分けて行うことになりました。今回は2日目の4時間の作業内容です。

前回の続きです。

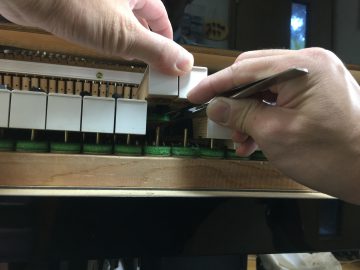

鍵盤の動きがスムーズになったので次は鍵盤の高さの調整ですが、その前に鍵盤フレームと本体の棚板の隙間の調整です。ここを先にリセットしないと後でやると鍵盤の高さや深さの量が変わってくるので、まずこの「ベッティングスクリュー」というボタンを出し入れして調整します。(※写真がわかりづらいので詳しく知りたい方はこちらの→動画で解説しています。)

次は鍵盤の高さの調整です。これは鍵盤の深さやダンパーのかかり(始動)の調整を正確に測るために鍵盤の高さを揃えます。先ほどの棚板調整のベッティングスクリューが出過ぎていたのでリセットすると鍵盤が1mm以上下がりました。ベッティングスクリューが必要以上に出過ぎると鍵盤フレーム(筬)の手前と奥の部分が浮いて棚板との隙間が出来るのでパワーロスになります。きちんと調整すれば音量アップにもつながります。

鍵盤の傾きを調整して次に鍵盤の下にある紙を抜いたり足したりしながら高さを揃えます。

(詳しく知りたい方はこちらの→動画で解説してます)

高さがそろったら次は鍵盤の間隔の調整です。

フロントキーピンを左右に動かして間隔の調整をします。

次に白鍵の深さ(沈む量)を全て揃えます。

(詳しく知りたい方はこちらの→動画で解説しています)

※黒鍵の調整は白鍵とアクションの調整が終わってから最後の方でします。

次は全てのハンマーが弦のど真ん中に当たるように調整します。

ハンマーの傾きや間隔、ハンマーの進行方法も一つ一つ調整します。

(詳しく知りたい方はこちらの→動画で解説しています)

ハンマーのポジションが決まったら次はその下にある「サポート」という部品の位置調整です。

(詳しく知りたい方はこちらの→動画で解説しています)

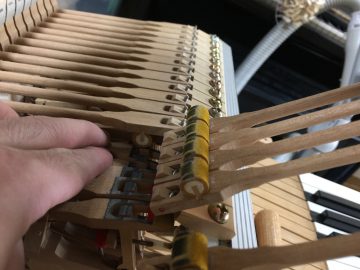

次は鍵盤の奥についているバックチェックという部品(黄色が付いてる部品)の位置と傾き調整です。ハンマーが打弦後に受け止められる重要な部品で、無駄なく中心で受け止めれるようにワイヤーを曲げながら調整します。

(詳しく知りたい方はこちらの→動画で解説しています)

本日2回目のメニューは、

①棚板調整

②鍵盤高さ・傾き・間隔調整

③白鍵深さ調整

④弦合わせ(傾き・間隔・走り)調整

⑤サポート合わせ調整

⑥バックチェック合わせ調整

でした。続きは日曜日に行ないます。ピアノの調整はまだまだたくさんやるべきことがあります。

>ピアノのコンディションを良くするために必要なこと

①全体の調整 ②空調管理