[ ]脱“スペック偏重”思考のすすめ 木製VSプラスチック製

みんなのピアノ選びから抜粋

~アクションパーツを比較~

よく話題になるのがピアノ内部のアクションに使用されるプラスチック素材の是非について。以前は木材を加工して作られていた部品が、均一に生産できるプラスチック製に代替される時代になりました。

これも一般ユーザーにとって気になる相違点ではないでしょうか。

カワイSKシリーズのグランドピアノ・アクション模型。黒い部品はカーボン入りABS樹脂製。

「湿気の影響ですぐにタッチが重くなって音が出なくなりますよ」とは木製部品を使用しているピアノを扱う営業マンが、プラスチック部品を採用しているピアノを否定するときのセールストークです。

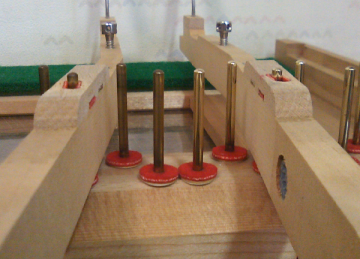

問題箇所を拡大。回転軸を包む赤いクロスが湿気で膨らむと円滑な動きの妨げに…。

こうしたアクション・鍵盤の動作不良をスティックと言うのですが、実は木製であっても多湿な環境ならば普通に起こり得ます。シーズニングが手抜きの木材であれば尚更です。同じ条件のもと、複数のピアノで実験でもしない限り、その優劣については何とも言い難いですね。

スタインウェイのグランドピアノ・アクション模型。“違い”を観察してみて下さい。

このスティック、ピアノを置いている部屋の湿度管理を徹底すれば、ある程度予防できますし、もし発生したとしても比較的やさしい修理で済む問題です。もちろん不具合の数が多いと面倒なのですが…。

ですから、私はプラスチック素材を特別に酷評も推奨もしません。

木を見て森を見ずとならないように、材質のみならず設計や調整等を含めたトータルでの弾き心地をご判断頂けたらと思います。

※素材に関係なく新品のピアノでもスティックはよくある症状です。

しばらく動きが馴染むまでは辛抱強く調律師に直して貰いましょう。

0120-174-016

0120-174-016